第十一章:逆算の技術導入

2025年4月25日

|

日本の製造業にはグレート・リセットが必要です。 根本から変わらなければならないと思っています。 このコラムでは、日本の製造業にグレート・リセットが必要な理由を詳細に書いていきます。 日本製造業復権の主人公は、製造業に携わる皆さんです。 このコラムがそのための議論のきっかけを提供できれば、それ以上にうれしいことはありません。 栗崎 彰 |

逆算の技術導入

生成AI、IoT、デジタルツイン、スマートファクトリー・・・。

製造業に有効そうな技術はつぎつぎに発表される。

そのような技術を導入しようとするが、現場の反発や短期的な利益の減少を恐れて改革に踏み切れず、なかなか手を伸ばすことができない。

そのことは、前章「「酸っぱいブドウ」と日本の製造業のデジタル化」で書いた。

一方で、新しい技術のメリットだけを見て、早急に導入を指示する経営層もいる。

新しい技術の導入には慎重にならなければならない。

既存システムの更新でさえ、時に大混乱を引き起こすことがある。

江崎グリコ社の商品出荷停止(報道記事)、日本通運社の「新・国際航空貨物基幹システム」プロジェクト開発中止(報道記事)、中日本高速道路社の東名高速道路ETC障害(報道記事)・・・・・・。

このようなトラブルの例を見て、新技術導入を躊躇する人もいるだろうし、反面教師として学ぼうとする人もいるだろう。

ここには、慎重に議論しなければならない2つの論点がある。

「どんな技術を導入すべきか」

「どんな方法で導入すべきか」

上に挙げたトラブルの例は、「どんな方法で導入すべきか」という点において、顧客とシステム開発を請け負った会社との間に多くの行き違いが発生したことにより、問題が大きくなったと報道されている。

このようなとき、米国の某3D CADベンダーで勤務していた頃のことを思い出す。

「プロセスオフィス(第四章参照)」があったら、ここまでの事態にはならなかったのではないだろうか。

ここからは、「どんな技術を導入すべきか」という論点について、ゴールからの逆算による選択と集中戦略を交えた筆者の見解を述べる。

目次

技術は“現場に役立ってこそ”意味がある

新しい技術を導入したはずなのに、思ったほど現場が変わらない。

そんな経験はないだろうか。

「当社も最新技術は導入している」

そのように語る経営者は少なくない。だが、その技術は本当に“現場で使われて”いるのだろうか。

優れたツールを導入したはずなのに、現場の効率が上がらない。

教育にも時間と費用を投資したにもかかわらず、成果に結びつかない。

現場からは「扱いづらい」「本当に必要なのか」といった声が漏れ始め、やがては形骸化する。

当然だが、技術そのものに欠陥があるのではない。

導入の「目的」が間違っているのだ。

このような状況を現場の責任にしてはいけない。

現場は、成果を出したいと願っている。

ただ、導入された技術が現場の実態に即していないだけである。

技術が現場に合わせて服従する必要がある。

その仕組みを整えるのは、まさに経営者の役割である。

技術は、導入すること自体が目的ではない。

現場で活用され、結果として“成果を生み出すこと”が絶対的な目的であるはずだ。

その目的を果たすためには、従来の「入口から考える技術導入」ではなく、「目的から逆算する技術導入」へと発想を転換する必要がある。

技術導入は、 “目的”から始めよ

技術導入が機能しない最大の理由は、技術を“導入すること”自体が目的化してしまっていることにある。

「どのような機能があるか」

「どれほど高性能か」

「他社が導入しているから当社も」

こうした判断軸では、技術が高度であればあるほど、現場に届かない“お飾り”になってしまう。

本来、技術は目的達成のための手段にすぎない。

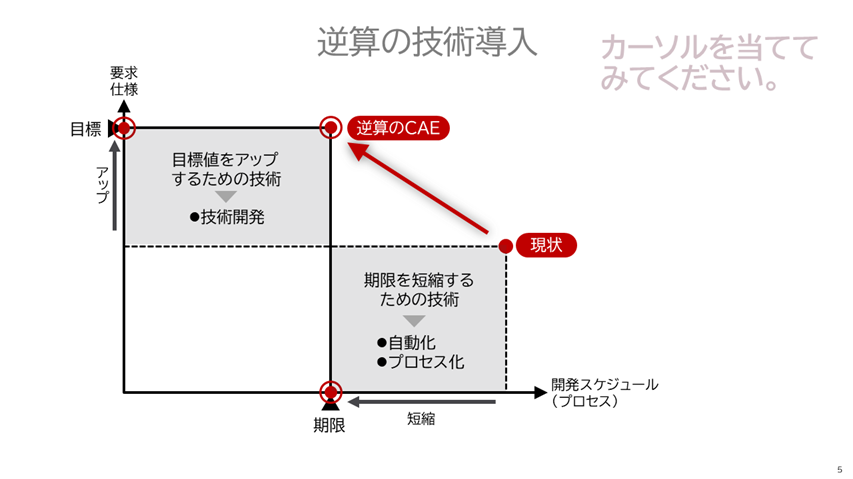

たとえば設計現場であれば、「定められた期限までに」「定められた性能を出す」ことがゴールである。

横軸は、開発スケジュール、つまり時間軸であり、期限が存在する。

縦軸は、開発目標であり、要求される、要求すべき、仕様が存在する。

この二軸は、あらゆる製品に存在し、開発すべき期限と仕様は、市場の要求によって決定される。

技術を導入するのであれば、この二軸に準じたものでなければならない。

期限を短縮できるものであるか、目標値をアップできるものであるか、だ。

期限を短縮するための技術としては、効率化、高速化のための技術がある。

目標値をアップするための技術としては、技術開発が必要となる。

このゴールを基準にして、そこから逆算して“本当に必要な技術”を選定し、デザインしていく必要がある。

期限の短縮、目標値のアップのためには、新しいハードウェアやソフトウェアを導入することが真っ先に考えられるが、場合によっては、高価なハードやソフトよりも、簡単な関数式を組み込んだExcelのほうが現場に役立つこともある。

導入しようとする技術が「ハイレベルかどうか」ではなく、「目的に対して必要かどうか」が技術導入の本質である。

現場が“自分で使える”技術になっているかを見極めよ

経営者が真っ先に確認すべきは、「その技術を、設計者が自ら使える環境が整っているか」である。

多くの現場では、導入された技術が複雑すぎて、社内外の専門家に依頼しなければならない。

その結果、タイムリーな意思決定ができず、非効率なプロセスが積み重なり、QCD(品質・コスト・納期)に悪影響を及ぼしている。

現場が技術を“自立的に”扱える環境を整えなければ、技術は“足かせ”になりかねない。

技術者や専門家は、より高精度で高度な技術を追求しがちである。

これは自然な流れであり、決して否定すべきものではない。

しかし現場で求められているのは、「必要十分な精度」と「使えるタイミング」である。

精度がどれほど高くても、必要なときに情報が得られなければ意味がない。

経営者の関心は、「何を導入したか」ではなく、「どう使われるか」に向けるべきである。

現場が必要としているのは、「今この場で判断できる結果」であり、精度の追求はその後である。

技術は“最高”でなくてよい。

“最適”であることが求められる。

技術と現場の間にある溝を埋めること。

現場の困りごとを理解し、それを解決する技術を正しく位置づけること。

その責任は、経営者にしか果たせない。

技術導入の“覚悟”を持つことが経営者の責任である

技術は、現場で成果を出してこそ初めて意味がある。

もし導入された技術が現場で使われていないとすれば、それは現場の責任ではなく経営の責任である。

経営者が果たすべきは、「どんな技術であれば、現場で活きるか」を逆算し、そのための環境を整えることである。

そして技術を導入した後、それが現場に浸透し、使われ、成果につながるまでを見届けることである。

このようなゴールから考えることで、「どんな技術を導入すべきか」という論点には、自然と答えが出るはずだ。

技術は人の知恵と情熱を通して、初めて“生きた力”になる。

未来を変えるのは、導入した“技術”そのものではなく、“導入のあり方”である。

技術投資は未来への布石である。

それが投資となるか単なるコストとなるかは、経営次第である。

新しい技術の導入に対する正しい視点と覚悟は、経営者の資質である。

次章では、「これからの製造業に必要な3つの技術(基礎編)」と題して、これから必要と思われる3つの技術を、フレームワーク「デザインすごろく」を用いて、コンセプトからまとめてお伝えしたい。