第十三章:YouTubeと材料力学とワタシ ~谷江尚史氏との対談<前編>~

2025年9月5日

|

日本の製造業にはグレート・リセットが必要です。 根本から変わらなければならないと思っています。 このコラムでは、日本の製造業にグレート・リセットが必要な理由を詳細に書いていきます。 日本製造業復権の主人公は、製造業に携わる皆さんです。 このコラムがそのための議論のきっかけを提供できれば、それ以上にうれしいことはありません。 栗崎 彰 |

今回は少し趣向を変えて、長年製造業でCAEに携わってきた第一人者との歓談内容を紹介したい。

お相手は、YouTubeチャンネル「生活に役立つ材料力学」を公開し、理系の学生や技術者たちから支持を得ている谷江尚史氏。

谷江氏は、「デジタル創工房※後述」の創設メンバーであり、“デジタル技術の波に乗り遅れた日本の製造業を、もう一度世界の主役へと押し上げたい”という志を共にする同志でもある。

少し技術寄りの話になるが、日本の製造業の現状と課題に触れた貴重な知見を共有いただけたと考えている。

|

谷江 尚史 氏 プロフィール 1999年 株式会社日立製作所入社。 |

目次

<前編>

1. 電気・電子機器製品の信頼性の研究一筋

2. エンジニアの永遠の課題…解析の中身はどこまでわかっていればいい?

3. CAEの目的とは、「それを使っていいものを作ること」

<後編:近日公開予定>

4. YouTubeチャンネル「生活に役立つ材料力学」:つまみ食いでいいから、材料力学に興味を持って使ってもらいたい

5. CADもCAEも全てフリーソフト! 解析動画づくりの裏側、少し教えてください

6. 大ケガさえしなければ、多少の擦り傷は気にせずCAEを使うべき! 材料力学という絆創膏を持って、ガサ藪へでかけよう

1. 電気・電子機器製品の信頼性の研究一筋

栗崎 この度は、私のコラムにご登場いただき、本当にありがとうございます。

谷江 こちらこそ、ありがとうございます。よろしくお願いします。

栗崎 まずは、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。

谷江 はい。機械工学を学んでいた大学院を1999年に卒業後、(株)日立製作所に入社しました。

昨年退職するまで、主に半導体や電子・電気機器などの製品の信頼性の研究に従事していました。

製品としては、自動車や鉄道に搭載する機器や産業機器、携帯電話なども担当したことはありますが、分野としては一貫して製品の信頼性の研究をしていましたね。

栗崎 CAEの専任者みたいなことをおやりになっていたんでしょうか?

谷江 そうですね。

製品信頼性では現物を知ることが重要なので、実験や観察なども行いながら、FEM(Finite Element Method:有限要素法)注1を使ってきました。

FEMができるメンバーは設計部の方にもいるんですけど、そこで手に負えないような難しい物理現象の解析が必要な場合、私に回ってくるというような感じでした。

扱う製品にもよるのですが、部署によっては材料力学の専門家がいなかったりもしますので、そのようなときは最初から開発に携わっていました。

栗崎 なるほど。「電気電子製品の信頼性」という分野において、CAEのセーフティネット的な存在だったんですね。

今の世の中、スマホでも単なるスイッチも、電気電子部品が入っていない製品というのはないくらいですから、幅広く手掛けられていたんだろうなと想像します。

私は、この分野についてさほど詳しくないのですが、電気電子部品のどのような信頼性を問わなきゃいけないんでしょうか?

例えば熱なんかも一つだと思うんですけれども、他には振動・衝撃の解析のような感じでしょうか?

谷江 そうですね。

信頼性の程度は使い方によりますが、一番大きいのは熱で、熱そのものというよりは熱変形・熱疲労です。

熱疲労は結構大きな問題になりますので。

あとは、自動車に載せる機器でしたら振動が課題になりますし、携帯機器でしたら落下した際の強度や耐久性など、どの製品をどんな使い方をするかによって、さまざまな信頼性を扱ってきました。

栗崎 ちなみに、解析で主に使われていたソフトウェアはなんですか?

谷江 よくAnsysは使っていました。設計部が持っているCADのデータを受け取ってAnsysで応力解析をして、その結果を渡す、みたいな仕事はよくやっていました。

他には、扱う問題に応じてAbaqusやLS-DYNA、社内開発のFEMコードなども使っていました。

また、既存ソフトのままでは扱えない場合は材料モデルのユーザサブルーチンを作成したり、MPS (Moving Particle Semi-implicit)法という流体解析の手法とFEMを組み合わせた連成解析を行ったときは、当時対応する市販ソフトがなくてイチからソルバーを組んだりしました。

|

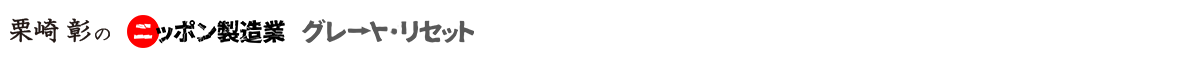

注1:FEM(Finite Element Method:有限要素法) 構造力学における数値解析の代表的手法。構造物や物体を小さな要素(Elements)、すなわち「有限要素」に分割して連立方程式を用いて計算し、近似解を求めて、構造物にかかる荷重により発生する変位や応力の値や分布を導く方法。

【参考】サイバネット提供「CAE用語辞典」 |

2. エンジニアの永遠の課題…解析の中身はどこまでわかっていればいい?

栗崎 今回このコラムに登場いただくということで、このコラムを少しは読んでいただけたことと思います。

印象に残った部分はありますか?

谷江 そうですね。

全体としては、現在の製造業の危機感をどう伝えるかということを、大学教育から大きな会社の経営層に向けた幅広い内容だなと感じています。

その中で、まず、素直に衝撃を受けたのは、理系の大学でまだ手書きで図面を描いていたというお話です(笑)

栗崎 第七章の、内田先生のお話ですね。

「3D設計は学生に悪影響を与える」と言い張る大学教授とか、つい最近までドラフターで2D設計製図をしていた都内の某理系大学とか。

谷江 はい、それです。

ただ、そこに書かれていた大学の先生の言うことも理解できるんですよ。

大学なので、「基礎をしっかり身につけさせたい」という意図はわからなくもないんです。

でも、それだけですと、今の現場で必要とされているものとのギャップがどんどん広がってしまうんですよね。

多分、このような話は、図面の話だけではないかなと思っています。

栗崎 僕も谷江さんと同感で、この先生の言い分もわからなくはないんですよ。

でも、軸足は、どうしても現場で必要とされていることに置かざるをえませんよね。

図面と3Dモデル、手計算とCAE、これらのギャップを埋めるためには、企業側の教育が必要です。

谷江 私の経験ですと、機械系出身じゃない人たちが構造の信頼性の部署に入ってきたとき、応力解析の使い方を教えるのに苦労しました。

栗崎 機械系じゃない人に応力解析を教えるって相当大変だと思うんですけど。

谷江 しかもソフトが進化しているので、すぐにキレイな等高線図注2が出て、騙されちゃう。

なんかそれっぽい計算を自分でしてるって思ってしまうところがあり、それが怖かったです。

そうは言っても、じゃあ、一から時間をかけて教育をやりますか?というと、それもできない。

その辺のジレンマがありながらも、なんとかやっていくっていう感じですかね。

栗崎 その間違えそうな等高線図を、これを信じちゃいけないんだってことをどうやって指導されました?

谷江 例えば、「この等高線図って、自分が評価したい現象を表せてる?」っていうところから尋ねて、「そういえばなんか違いますね」と本人に気づいてもらうような感じでしょうか。

栗崎 谷江さんご自身は、その等高線図が何か違うぞっていうのは、すぐおわかりになっていたんでしょうか?

谷江 はい、さすがにそれなりに経験もありますので(笑)

全く構造力学をやってなかった、機械系でもない人が出した結果を見たら、さすがに、おかしいなってところはわかりますね。

栗崎 めちゃくちゃ同感です。

谷江さんほど高度じゃありませんけど、僕も長年製造業のCAEを請け負ってきました。

製造業にまだCAEがなかった頃の話です。

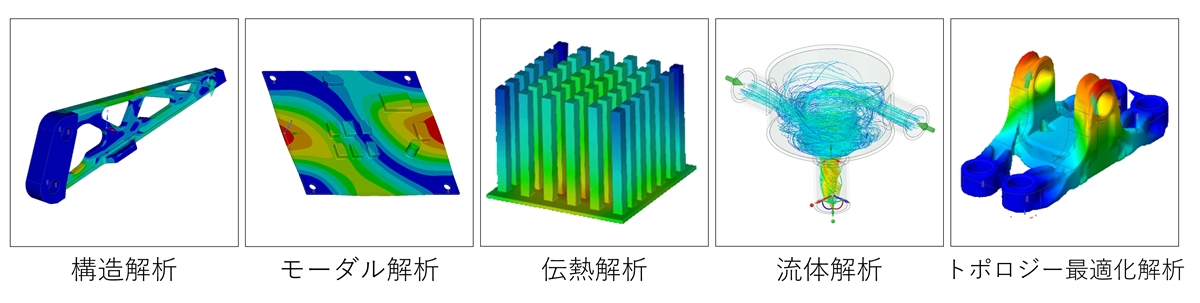

80年代、まだ日本にはオフィスコンピューターしかなくて、大手メーカーにもCAEをやる設備がない、プログラムもない。そんな時代から、CAEをやっていました。

その頃ってね、節点と要素っていう有限要素のデータ、全部手で書いていたんですよ。

座標の値を電卓で計算して、それをコーディングシートに鉛筆で書いて、それをパンチカードに打ち込むっていう作業をね(笑)

今から見ると信じられないことだけど、そのおかげで、CAEの足腰が鍛えられた感があります。

パンチカード

パンチカード

(福野泰介氏のブログ 『一日一創』より画像をお借りしました)

谷江 すごいご経験ですね。

栗崎 例えば、CAEで言うところの一次要素と二次要素って、結果がこんなに違うよね、なんで二次要素はこうなのっていうことを若い人に説明するのに、結構苦労するんですよ。

自動メッシュしか使っていない今の人は、説明されてもわかんないと思うんですよね。

谷江 私も、CAEの中身をわかって使っているつもりなんですけど、最近の人たちって、中身はそれほどわかっていない人も多い印象です。

CAEの中身を理解するためには、プログラムを組むことが一番なんですが、ただ、みんながみんな、CAEのプログラムを組む必要があるかというと、そんな必要はないと思うんです。

間違えないようにしながら、どう使っていくかが、大事かなと思います。

栗崎 おっしゃる通りですね。

谷江 栗崎さんのコラムでも、確か教育系の章で、「設計者は解析の理論はわからなくていい」って断言されているところがありますよね。

言葉通り受け取ると、さすがにそれはどうかなと思ってしまいました。

あれは、問題提起として敢えて強い言葉で言われてるんですよね?

さっきの話にもつながりますが、設計者がどこまで中身を知っているべきなのかということが重要です。

栗崎 第五章の「設計者は解析の理論などわからなくていい。」と断言している部分ですね。

谷江 「CAEで、大失敗とか大ケガしないぐらいの知識があったら、専門家が持っているような知識までなくても、どんどん使っていけばいい」という風に受け取りました。

栗崎 全くその通りです。

谷江 でしたら、それに対してはすごく同意です。

栗崎 今のお言葉いいですね。

「大失敗とか大ケガをしない程度の武装はちゃんとしておく。理論武装はしておく」っていうのは非常に重要な、いい言葉だと思います。

谷江 そのうえで、「擦り傷ぐらいのところはもう気にせず、どんどんCAEを使っていけばいいのかな」と。

栗崎 いい表現ですね!

|

注2:等高線図 数値データを地図やグラフ上で視覚的に表現する図の一つ  |

3.CAEの目的とは、「それを使っていいものを作ること」

谷江 栗崎さんのコラムの読者の方の感想を紹介している章で、「お寿司屋さんは、その魚についてどれだけ知っているべきなのか」みたいな話が出ていましたよね。

栗崎 はい、お寿司屋さんの話ですよね、よく覚えています。

谷江 実はこれで思い出した話がありまして。某有名な料理系のYouTubeのチャンネルを見ていた時に、「高級寿司屋の大将を、回転寿司屋に連れていく」って企画がありました。

栗崎 もしかして、「料理研究家リュウジのバズレシピ」じゃないですか!?

谷江 それです!

ああいう企画でありがちなのは、高級寿司屋の大将が一口食べて怒り出すとか、褒めるにしても「この値段にしてはがんばってる」みたいなものが多いと思うんです。

栗崎 そうなりますよね、よくあるパターンです。

谷江 でもこの企画の最後、高級寿司店の大将が「回転寿司のお店、どうでしたか?」と聞かれたとき、お寿司の話をしなかったんです。

周りのお客さんをずっと見ていたとのことで、「これだけお客さんがたくさん入っていて、みんな最後楽しそうに笑顔で帰っていく。だからこの店はすごいお店だ」って断言されていたんですよ。

栗崎 いいお話ですね!

谷江 私は、これすごいなと思って。

高級店の職人さんですから、「あのネタはこうでなきゃ」とか「握りはこうだ」とか、たぶんいろいろ言いたいことはあっただろうし、そういうところを指摘した方が楽だと思うんです。

でも、ネタもシャリも、結局はそのお客さんに喜んでもらうっていうのが目的なので、そこにちゃんと軸を置いて、評価ができるってすごい人だなぁと感じたんです。

栗崎 おっしゃる通りですね。

谷江 話を戻しますと、CAEだって、もちろんその専門家が見たら「そのモデル化ってこうじゃなきゃいけない」とか「結果の評価はこれじゃダメだ」とか、いろいろあると思うんですけど、CAEの目的って、結局“それを使っていいものを作ること”なんです。

栗崎 全く同感です!

谷江 もちろん、高級寿司みたいな高度な解析が必要な場面もありますけど、実際、そうではない場面の方が多いですよね?

高級寿司だけだと、寿司の文化も廃れてしまうと思うんです。

回転寿司があって、それで寿司が普及して、その中から「じゃあ高級寿司も試したいね」っていう人も出てくるっていう、そういう世界であってほしいと思うんです。高級寿司以外は認めない、みたいにはならないほうがいいなと。

栗崎 素晴らしい!名言ですね。

要は、高級寿司が存在できるのは、寿司という文化が一般庶民に広がり、それで味をわかった人たちが高級なものが欲しくなったら、そちらにも行ける、ということですよね。

もともと寿司って江戸時代にはファストフードですからね。

<長くなったので、次章へ>

対談後編では、ニッチな領域でありながら登録者数1万人を超えるYouTubeチャンネル「生活に役立つ材料力学」の運用や動画作成そのものについて教えていただいた。

さらに、ものづくりにおける材料力学とCAEの立場について議論を深めた。

このコラムの感想、谷江氏への激励、栗崎へのご意見は こちら✉

次の回「谷江尚史氏との対談 <後編>」