第十四章:YouTubeと材料力学とワタシ ~谷江尚史氏との対談<後編>~

2025年9月25日

|

日本の製造業にはグレート・リセットが必要です。 根本から変わらなければならないと思っています。 このコラムでは、日本の製造業にグレート・リセットが必要な理由を詳細に書いていきます。 日本製造業復権の主人公は、製造業に携わる皆さんです。 このコラムがそのための議論のきっかけを提供できれば、それ以上にうれしいことはありません。 栗崎 彰 |

前編 第十三章 はこちら >>

|

谷江 尚史 氏 プロフィール 1999年 株式会社日立製作所入社。 |

目次

<前編>

1. 電気・電子機器製品の信頼性の研究一筋

2. エンジニアの永遠の課題…解析の中身はどこまでわかっていればいい?

3. CAEの目的とは、「それを使っていいものを作ること」

<後編>

4. YouTubeチャンネル「生活に役立つ材料力学」:つまみ食いでいいから、材料力学に興味を持って使ってもらいたい

5. CADもCAEも全てフリーソフト! 解析動画づくりの裏側、少し教えてください

6. 大けがさえしなければ、多少の擦り傷は気にせずCAEを使うべき! 材料力学という絆創膏を持って、ガサ藪へでかけよう

4. YouTubeチャンネル「生活に役立つ材料力学」:つまみ食いでいいから、材料力学に興味を持って使ってもらいたい

栗崎 谷江さんのYouTubeチャンネル「生活に役立つ材料力学」について、お聞きしたいと思います。

始められたのは、3年くらい前でしたっけ?

かなり限定された分野でも、現在登録者数1万人超え。素晴らしいと思います。

始められたきっかけはなんなのでしょうか?

谷江 これまでの話とつながるんですけど、もっとCAEとか材料力学に関わる人を増やしたいという目的がありまして。

一部の専門家だけがやっている世界というのは先細りとなりがちです。

そこを何とかしたいなと。

また、他の分野で活躍していて「材料力学もかじってみたいな」という人たちに向けて、裾野を少しでも広げたいなという気持ちがありました。

YouTubeを始めるとき、どんなチャンネルがあるのかを調べたのですが、「生活で目にするいろいろな現象や事象を、材料力学をベースとして解説する」というチャンネルは、ほとんどありませんでした。

生活視点で材料力学を語るチャンネルが一つくらいあってもいいかなって。

栗崎 「材料力学」というと、これまでお仕事で対象とされてきた半導体や電子機器の信頼性とは、少しジャンルとして異なるとも思うのですが。

谷江 半導体にも触れてはいますが、それよりはもう少し広いくくりで、CAEを勉強して使っていこうという若い人に向けて、材料力学や計算力学に関する動画を作っています。

例えば、最近CAEのソフトも進化していますから、マルチフィジックス(連成解析)の計算も簡単にできるようになって、他分野の人でも応力解析を扱い易くなっています。

でも、「まずやってみよう」と思った人が、イチから材料力学や応力解析の書籍を読んで・・・って言われると、ハードルが高いと思います。

そういう人たちが、“つまみ食い”でもいいので、興味持って使ってもらえればいいなと。

栗崎 本当にそういうお気持ちだけで始められたんですね。

谷江 はい。さっき言ったような「大けがさえしない範囲」のところを、まず身につけてもらえたらいいなという気持ちです。

あとは、自分の知識とか経験をアウトプットしていく場があったらいいなというような。

研究所だと、論文とか学会発表みたいな形でのアウトプットはあるんですが、やってみようかレベルの人に向けたアウトプットって多くないと思います。

そういう機会を作ろうという気持ちでした。

栗崎 素晴らしいと思います。

学会の論文などではなくて、YouTubeなら誰でも見ることができますからね。

材料力学の有用性を、腰痛とか潜水艦とか、そういったわかりやすい例に例えて、世の中に発信していこうっていうモチベーションが、純粋にすごいと思います。

あと、動画の作成と投稿を継続していくエネルギーにも感服します。

谷江 ありがとうございます。

確かにしんどい時もあるんですけど、「授業やテストで役に立ちました」とか、「これからCAEの勉強をしようと思っていて助かります」みたいなコメントをいただくと、本当に励みになります。

広告収入とかは、全然微々たるものなんで(笑)、モチベーションにはならないです。

それよりも、少しでもこの分野の役に立っているのかなという実感とやりがいが大きいですね。

5. CADもCAEも全てフリーソフト! 解析動画づくりの裏側、少し教えてください

栗崎 ちなみに、動画を作っていく上で、例えば人物モデルとかが出てきますけど、何のソフトを使ってらっしゃるんでしょうか?

谷江 Blenderという3D CGのフリーソフトです。 形状は、主にこのソフトで作っています。

コンセプトとして「気軽に身近に」を目指しているので、誰でも使えるソフトを選んでいます。

栗崎 CAEのソフトは何を使っているんですか?

谷江 PrePoMaxというソフトで、その中のCalculixというソフトを呼び出して使っています。

あとはFreeCADのFEMモジュールも使えるので、その二つですね。

栗崎 あぁ、あの20年越しに正式になったFreeCAD!

谷江 そうなんです!ずっとベータ版のまま提供されていたんですけど、昨年、ようやく正式バージョンがリリースされたという、かなり特殊なソフトですよね。

栗崎 まとめると、使っているソフトはBlender、PrePoMax、FreeCAD、これぐらいでしょうか。

どれもこれも、この界隈では有名なソフトですよね。

ご紹介いただいたソフトを使って、どのようなワークフローで動画を作成されているのですか?

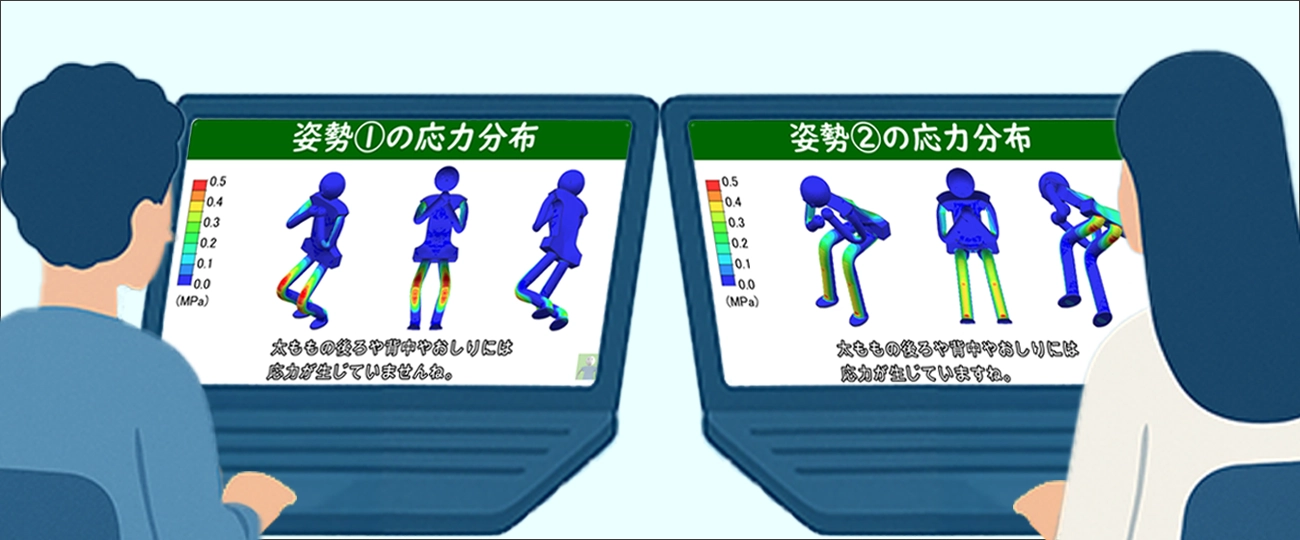

谷江 例えば「筋トレの効果を材料力学で検証する」というような動画を作るとき、Blenderで筋トレ中の姿勢の形状モデルを作成して、PrePoMaxで体重などの負荷や固定箇所などを定義して応力解析します。

その計算結果を使って、PowerPointでスライドを作り、音読さんという読み上げソフトで音声データを作ります。

そして、それらの素材をFilmoraという動画編集ソフトで動画にしています。

栗崎 ありがとうございます。 あれだけの数の動画を作っている中で、苦労されていることはありますか?

谷江 そうですね、ネタ切れっていうのが一番大きいですね。

実際ネタ切れにはなっていますが、知り合いの大学の先生からアドバイスをもらったりして、なんとか続いています。

6. 大けがさえしなければ、多少の擦り傷は気にせずCAEを使うべき!

材料力学という絆創膏を持って、ガサ藪へでかけよう

材料力学という絆創膏を持って、ガサ藪へでかけよう

栗崎 では、このコラムのテーマにもあるんですけれども、谷江さんご自身が感じている、日本の製造業に対する危機感やアドバイスがありましたら、教えてください。

谷江 製造業といってもニッチな領域におりましたので、俯瞰はできておらず偏った見方になりますが・・・材料力学は製造業において大事な分野なはずなのに、このままだと“ないがしろ”にされるようになり、必要な役割を果たせなくなるんじゃないかと危機感を持っています。

栗崎 “ないがしろ”の原因って何なんでしょうか?

谷江 栗崎さんも言うように、CAEはそこまで普及してないと思います。 本当はもっといろんなところで使われて活躍できる技術だと思っています。

もちろん、まったく使われていないわけではありませんが、世界の動きに対して置いていかれている感があります。

ひとつ製品を作るにしても、考えなきゃいけないことはどんどん増えているのに、現状維持のままだと、相対的にはどんどん地盤沈下していってしまう。

このままだと、製造業としてすごく問題になると思っています。

栗崎 世界の動きに対して、日本が置いていかれたのはなぜでしょう。

谷江 材料力学の大きな役割の一つは、製品の信頼性を保つことです。

例えば30年前の自動車だったら、信頼性というのは機械的に壊れる/壊れないというのが、第一の判断材料だったと思います。

今の時代には、それ以外にも電気的な問題やソフトウェアの問題など、考えなければいけないことはどんどん増えています。

そういう部分も材料力学をいかせるはずなんですけど、“これまで通りの材料力学”のままで技術分野としての進化や展開が遅いと、世の中の動きに置いていかれてしまうと感じます。

栗崎 ひと昔前の製造業とは、考えないといけない次元がまるで違っていますよね。

私は、これまで何回も書いていますけど、日本は国土もないし資源もないし、じゃあどうするかと言ったら、ものを作って輸出するということが我々の生存戦略だと思っています。

製造業で一番基礎的なことって何?と言うと、壊れちゃいけないんですよ、信頼性なんですよ。

これまでは、日本の匠の職人たちが経験と勘で製品の完成度を研ぎ澄ましてきたんですけれども、今はもうそういうことをやっている時間がない。

何か新しいものを作ろうと思うときには、冒険者のごとくガサ藪の中を分け入っていくしかないわけですよね。

谷江 冒険者とは、いい例えだと思います。

栗崎 ガサ藪の中を分け入っていくときに、大けがをしそうなことを避ける知識は絶対いると思うんですよ。

ただ、多少の擦り傷や切り傷だったらしゃあない、という道具としてCAEを使うべきだと思っています。

そのときの絆創膏なり、地図やコンパスなりが、材料力学じゃないかと。

材料力学というのは、ものづくりをする人のライセンスだと思っています。 運転免許持ってないと、車を運転しちゃいけないのと同じことです。

谷江 でも、そのライセンスにしても何種類かありますよね?

例えば、全員が乗客を乗せられるような第二種の免許がいるわけじゃなくて、自分だけ乗れる普通免許とか原付だけとか、大型もあります。

まずは最低限の交通ルールは理解しましょうねというところから始まって、その後必要な知識を吸収していってもらえればいいのかなと思います。

最低限安全に走れる道を原付で走ってみて、自動車に乗りたくなったら、そのときに自動車免許のレベルの知識を身に付ければいいかなと。

原付免許で自動車に乗ると、大けがにつながりかねないですから。

栗崎 それもいい例えですね! 谷江さんの動画のわかりやすさは、こういう例えが元になっているんですね。

若いエンジニアの人たちにとって身近な問題を解くような動画で、材料力学の重要さをわかってもらおうという谷江さんの活動は、本当に価値のあるものだと思っているんですよ。

心から尊敬しています!

今日は本当にありがとうございました。

谷江 こちらこそ、ありがとうございました。 デジタル創工房の活動もがんばります(笑)

|

製造業においてデジタル化が普及する中、日本ではシミュレーションツールであるCAEの活用が遅々として進まない。世界の常識であるCAEを「ツール」ではなく「企業戦略」として活用すべき時が来た。 |

|

|

|

|

|

著者:内田孝尚 |

※読者プレゼントは終了しました。たくさんのご応募、ありがとうございました。

バーチャル・エンジニアリング Part4

バーチャル・エンジニアリング Part4 図解 設計技術者のための有限要素法 ~はじめの一歩~

図解 設計技術者のための有限要素法 ~はじめの一歩~ 図解 設計技術者のための有限要素法 ~実践編~

図解 設計技術者のための有限要素法 ~実践編~ DX<ビジネス分岐点>DPP(デジタル製品パスポート)が製造業の勝者と敗者を決める

DX<ビジネス分岐点>DPP(デジタル製品パスポート)が製造業の勝者と敗者を決める