第十六章:デジタルが「曖昧」を扱う時代 ― すり合わせ設計進化論

2025年11月26日

|

日本の製造業にはグレート・リセットが必要です。 根本から変わらなければならないと思っています。 このコラムでは、日本の製造業にグレート・リセットが必要な理由を詳細に書いていきます。 日本製造業復権の主人公は、製造業に携わる皆さんです。 このコラムがそのための議論のきっかけを提供できれば、それ以上にうれしいことはありません。 栗崎 彰 |

設計の世界は、これまで「曖昧さ」を排除して進化してきた。

だが、製品開発の現場には、数値では語れない「勘」や「調整感覚」が存在する。

AIがこれらのような「曖昧さ」を理解し始めた今、ものづくりは新たな段階に入った。

人の感性とAIの論理が交わることで、設計は単なる最適化ではなく「創発のプロセス」へと変わる。

「曖昧さ」を恐れず、それを資産に変える組織こそ、次の製造業をリードする。

目次

1.「曖昧さ」を排除してきたデジタルの限界

製造業におけるデジタル化は、これまで「正確さ」と「再現性」を旗印に進化してきた。

CAD、CAE、PLM、そしてERP――すべては「定義された情報」を扱うことを前提としている。

数字、形状、仕様、工程。

どれも論理的に表現できる世界である。

だが一方で、設計現場では、いまだに「なんとなくこの形が良い」、「この条件では危ない気がする」といった「曖昧な判断」が息づいている。

それこそが、長年の経験に基づく「匠の勘」であり、すり合わせ設計の核心である。

この“曖昧さ”は、非合理の象徴ではない。

むしろ、複雑な現象や多変数の条件を、経験的に統合しようとする人間の知性の柔らかさの表れである。

しかし、デジタルの世界は長らく、この曖昧さを排除してきた。

「正しい」設計、「最適な」条件、「標準化された」工程。

そこに合わない要素は、データ化の対象外とされてきた。

だが今、潮目が変わりつつある。

AIの登場が、これまで扱えなかった曖昧さに光を当て始めたからである。

2.AIが読み解く「すり合わせ」の構造

すり合わせ設計とは、単なる技術的調整ではない。

異なる専門分野や利害、価値観が交錯する中で、最適な解を導く「知の融合プロセス」である。

その本質は、論理ではなく「対話」にある。

人と人、技術と現場、理想と制約――その間で生まれる緊張感こそが、ものづくりの創造力を支えてきた。

AIは、いまやこの「対話の記録」を学び始めている。

過去の設計レビュー、試作データ、CAE解析結果、さらには現場のコメントログ。

そこには、言語化されていなかった判断の理由が無数に眠っている。

AIはそれらを横断的に読み解き、暗黙知のパターンを浮かび上がらせることができる。

たとえば、経験豊富な設計者がある条件で「危ない」と感じたとき、AIはその背後に潜む形状・材料・温度条件の共通点を抽出し、「感覚の定量化」を試みる。 ここに、デジタルが「曖昧さ」を扱う時代の幕が開く。

AIは、人の判断を置き換えるのではなく、「曖昧さを理解するパートナー」となる。

それは、定量と定性、ロジックと感性をつなぐ“共創の知”であり、ものづくりが次の次元へ進むための鍵となる。

3. 「人とAIの共創経営」への転換

AIの導入は、単なるツール導入ではない。

経営の構造を変える行為である。

なぜなら、AIが曖昧さを扱えるようになったとき、組織の「意思決定プロセス」そのものが変わるからだ。

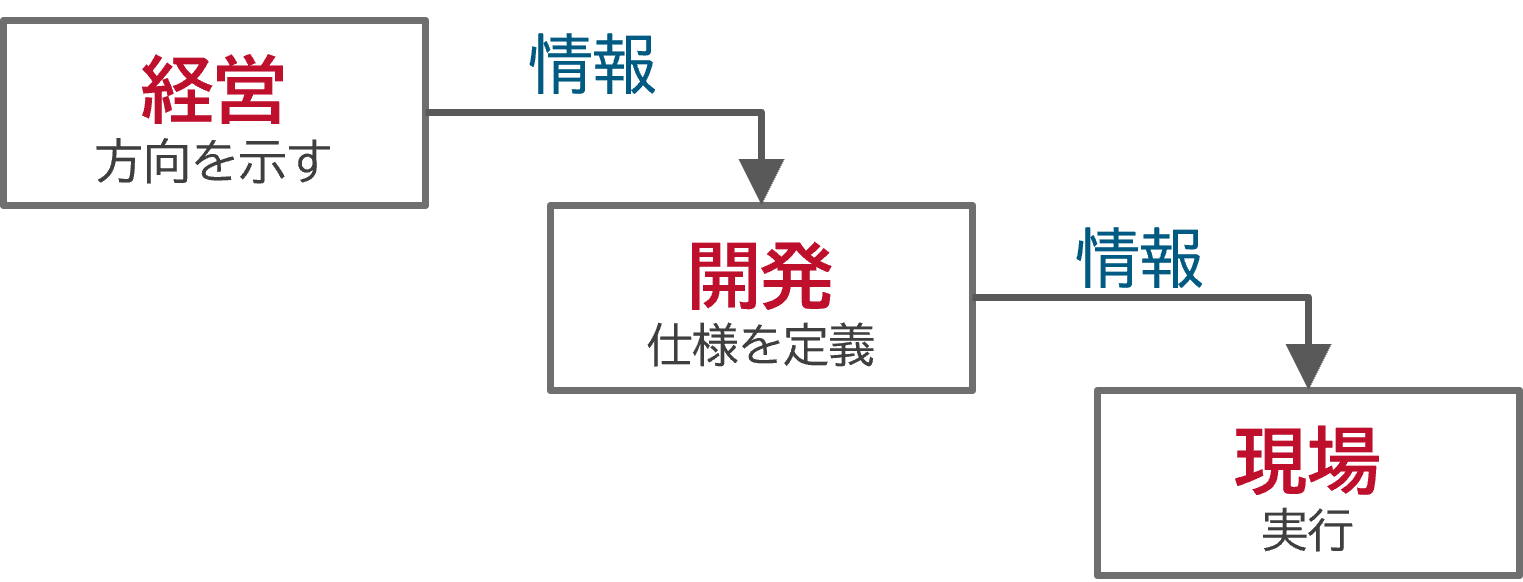

従来の製造業では、上流から下流へと情報が流れる「ウォーターフォール構造」が前提だった。

経営が方向を示し、開発が仕様を定義し、現場が実行する流れだ。

ウォーターフォール構造の一例

ウォーターフォール構造の一例

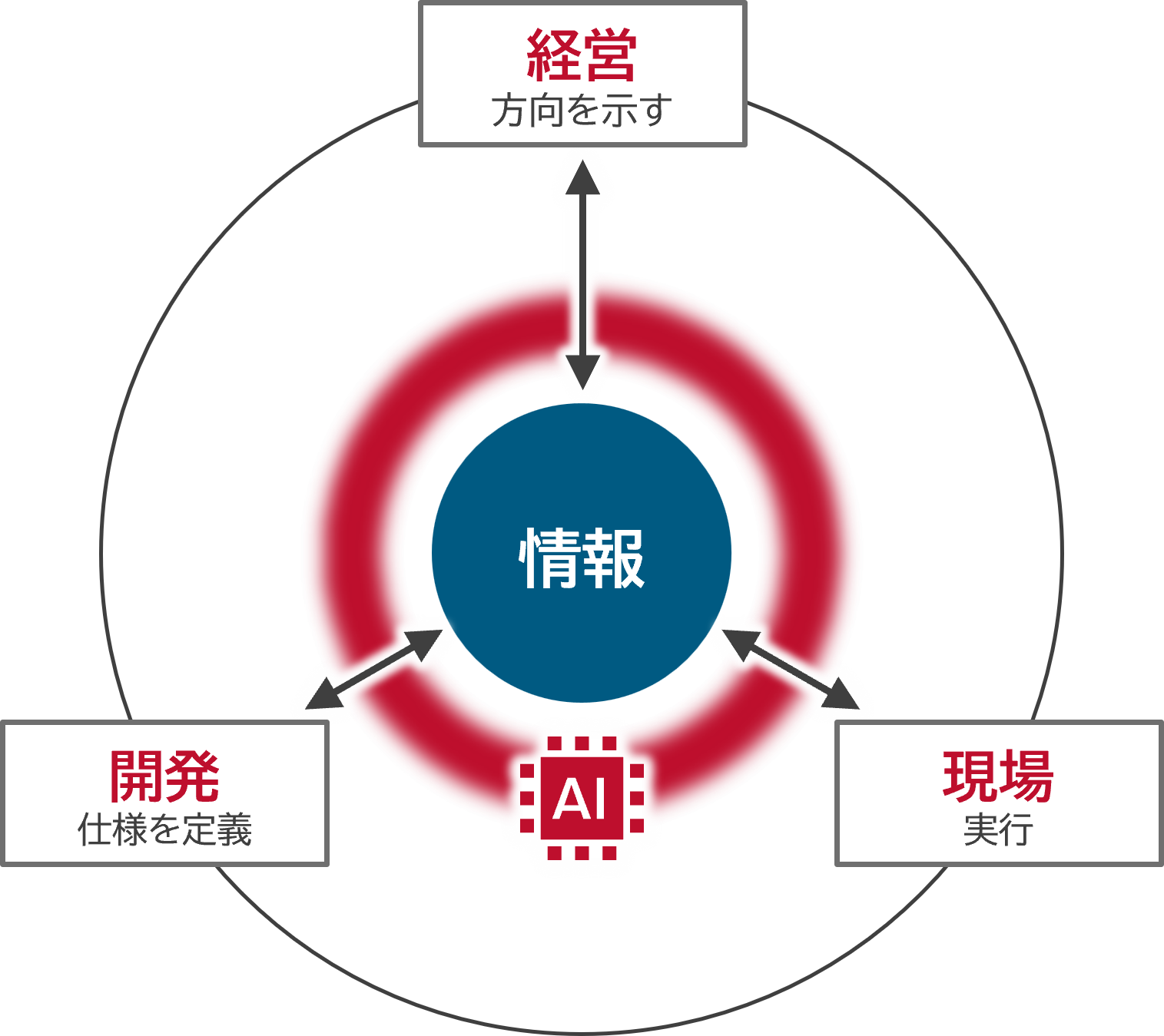

しかし、AIと人が共に設計を進める時代には、意思決定が現場と経営の双方向で同期する。

AIは両者の橋渡し役として、経営判断のために「現場の曖昧さ」を可視化し、現場に「経営の意図」を翻訳して届ける。

情報をコアとして、現場と経営の双方向で意思決定を同期

情報をコアとして、現場と経営の双方向で意思決定を同期

「一体どうやって?」と思う方は多いだろう。

これまで、「第一章:ままごとバーチャルエンジニアリング」や「第六章:周回遅れのニッポン製造業のデジタル活用」など、このコラムで何度も力説してきたように、まずは「適切に定義された3Dデータがあること」は必須である。

それを大前提とした上で、そのデータを昇華できるような、自分の企業独自のLLMを作るのだ。

ここで問われるのは、「AIをどう使うか」ではなく、「AIを中心にどんな組織文化を築くか」である。

AIを導入しても、データを囲い込む部門主義が続けば、知の連鎖は断ち切られる。

逆に、部門の壁を越えて「すり合わせの文化」を再構築できる企業は、AI時代に最も強靭な競争力を手にするだろう。

共創経営とは、AIを中心に据えた“知の再分配”の経営である。

経験豊富なベテランの感覚と、若手エンジニアのデジタル知識を、AIが媒介して融合させる。

そこでは、トップダウンでもボトムアップでもない。

「AIを軸にした知のサークル経営」が生まれる。

この発想を持てるかどうかが、今後の企業変革の分水嶺となる。

4. 「曖昧さ」を経営資源に変える

いま、多くの企業がAI導入に向けて動いている。

しかし、その多くが「効率化」に終始している。

コスト削減、設計スピード向上、人的工数の削減――確かにそれらは重要である。

だが、それだけでは経営変革にはならない。

AIの真価は、これまで形になっていなかった「曖昧さ」を経営資源に変えることにある。

すり合わせの過程で発生する微妙な判断や、社内議論の温度差。

従来は「属人的」、「非定量的」として無視されてきたそれらの情報こそ、組織の知の源泉である。

AIがそれらをデータとして蓄積・解析できるようになれば、企業は自らの文化を「学習可能な資産」へと昇華できる。

「曖昧さ」の追加により、共有すべき情報の解像度は上がるのだ。

この変化は、単なるテクノロジーの進歩ではなく、経営思想の転換である。

正確さだけを追い求める時代から、曖昧さを包み込みながら最適解を導く時代へ。

人の感性とAIの理性が互いに補完し合う企業こそ、真に持続的な成長を実現する。

経営者に求められるのは、AI導入の判断ではなく、人とAIが共に思考する「共創の場」をデザインすることだ。

そして、日本の製造業が進化できる余地もそこにある。

諸外国では、資料のドキュメント化が進んでいるとは言え「正確に定義された情報」がほとんどだろう。

日本では当然のように存在する「すり合わせ文化」がないからだ。

日本の製造現場で日々交わされる雑談や、感覚的な感想、紙の図面に鉛筆で書き込まれた何気ない質問などが、資源として設計に生かせる可能性があるとしたら、どうだろう。

そこにこそ、人とAIが共に学び、成長し続ける「新しいすり合わせ設計」の姿がある。

5. 曖昧さの中にこそ、未来は宿る

ものづくりとは、常に曖昧な世界との対話である。

未知の現象、未経験の条件、不確かな市場――すべてが明確であることなどない。

それでも私たちは、試行錯誤を重ねながら最適解を見つけ出してきた。

AIが曖昧さを扱えるようになった今、人とAIの関係は「主従」ではなく「対話」へと進化する。

この新たな共創の時代において、経営者が持つべきは「決断力」ではなく、「問いを立て続ける力」である。

AIが解を導き、人が問いを更新する――その往復の中に、未来の設計がある。

デジタルが曖昧を扱う時代。

それは、人間の知性が再び拡張される時代の幕開けである。

AIを「モノリス」として自分たちの進化を促すことができるか、問われている。

|

製造業においてデジタル化が普及する中、日本ではシミュレーションツールであるCAEの活用が遅々として進まない。世界の常識であるCAEを「ツール」ではなく「企業戦略」として活用すべき時が来た。 |

|

|

|

|

|

著者:内田孝尚 |

※読者プレゼントは終了しました。たくさんのご応募、ありがとうございました。

バーチャル・エンジニアリング Part4

バーチャル・エンジニアリング Part4 図解 設計技術者のための有限要素法 ~はじめの一歩~

図解 設計技術者のための有限要素法 ~はじめの一歩~ 図解 設計技術者のための有限要素法 ~実践編~

図解 設計技術者のための有限要素法 ~実践編~ DX<ビジネス分岐点>DPP(デジタル製品パスポート)が製造業の勝者と敗者を決める

DX<ビジネス分岐点>DPP(デジタル製品パスポート)が製造業の勝者と敗者を決める